2021年3月に米国から日本に入国した後の話 その1

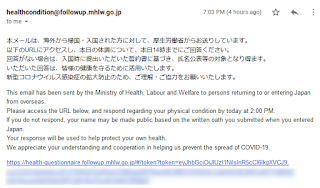

滞在3日目にして初の動きが 滞在3日目にして初めて届いた連絡メール 2021年3月27日に日本に入国し、空港近くの滞在先にて自主隔離して3日目となりました。実は今までは一度も国や関連機関からのコンタクトがなく「あれ、俺なにかアプリの設定間違った?」と思ってSkypeやテキストメッセージの受信状況なども確認したのですが、問題なし。 何も連絡ないけれど大丈夫か…と思っていた折、滞在3日目の朝11時に、厚生労働省のドメインから上記のようなメールを受信しました。 リンク先はカンタンなアンケートで、熱はないか、咳やノドの痛み等の症状が出ているものが同行者含めていないか、という確認でした。それだけ。それを、同日の14時まで(つまりメールの受信から3時間以内(!))に回答するように、という内容。なかなか厳しい。 そして、そのメールから遅れること2時間ほど。次は所在地確認に関するメールが届きました。 OSSMAではなくOEL(Overseas Entrant Locator)を使うように、と 所在地確認方法の変更に関するメール 所在地確認をOSSMAアプリではなく、OEL(Overseas Entrant Locator)という新しいアプリを使って行うのでインストールし、ログインするように、との内容でした。ログインのための情報もメールに記載されています。 また、前述のアンケート回答後に 厚生労働省からの新たな告知文書へのリンク があり、OELの案内に加え、ビデオ通話アプリをSkypeだけでなくWhatsAppも認める内容が書かれていました。その文書が2021年3月26日付です。 私が空港に着陸したのは2021年3月26日の朝4時頃、入国審査を終えたのは5時半頃なのですが、どうやらその数時間後には、方針変更が公式にアナウンスされたようです。 前回のポスト に記載した、私が入国した際の案内文書は2021年3月5日付でした。そこには、まだLINEによる健康確認が案内されていましたが、それも3月20日時点ではLINE使用不可となったようなので、本当に週単位でアップデートがなされているようです。 状況に応じて迅速に対応していて好感が持てる、という評もあるでしょうし、コロコロと変えているので追跡が大変、という意見もあるでしょう。とにかく、その...